ChatGPT成长史:从 Chat with GPT-3.5 到全球现象级AI的秘密流程

在这场近九十分钟的对谈中,主持人 Lenny Rachitsky 与 OpenAI ChatGPT 负责人 Nick Turley 深入回顾了 ChatGPT 的诞生、爆发式增长与 GPT-5 的发布细节。

两人围绕「模型即产品」的核心理念,探讨了超级助理 (Super Assistant) 的长期愿景、OpenAI 追求极限加速 (maximally accelerated) 的执行文化,以及 20 美元订阅价背后的定价实验。对话还揭示了企业版与开发者平台的协同扩张策略,以及 OpenAI 如何在高速迭代与安全治理之间找到平衡。

GPT-5 发布:模型能力、使用体验与“免费可用”承诺

Nick Turley 把 GPT-5 定位为类别上的跃迁 (categorically different),强调它在数学推理、代码生成 (尤其前端开发) 与医疗健康知识上的学术基准都刷新了纪录;更关键的是,普通用户会直接感知到 vibes - 模型回复更具人情味、对话节奏更快,并能在需要时自动插入链式思考 (Chain-of-Thought) 而无需显式提示。

Turley 认为,用户不再关心基准分数,而是关心交互“感觉”。此外,GPT-5 将在资源允许时向免费用户开放,这是 OpenAI 独有的“可及性优先”选择,相较传统 SaaS 把最新功能锁在付费档位,这一决定意图最大化产品学习曲线和社会影响。

超级助理的愿景:从 Chat 走向“你的 AI”

Turley 回溯初衷时指出,团队最早把 ChatGPT 内部代号写成 SA Server(Super Assistant Server),目标是一个能帮你完成任何任务的实体,并逐步给予它三类能力:一是对用户目标的长期记忆 (advanced memory),二是更广的行动空间,例如调用工具、操作文件乃至生成 UI,三是与用户建立持续关系,使其 像你的专属 AI而非一次性聊天机器人。

Turley 并不认为聊天是终极形态 - 自然语言交互重要,但回合式对话太局限;随着模型具备前端编码能力,它们应能在需要时生成图形界面、流程视图等,减少在同一对话框里解决一切的摩擦。这种人格化但不拟人的设计思路,为后续 Agentic AI 的多模态体验留下了空间。

从零到七亿周活:ChatGPT 的 10 天冲刺与黏性曲线

ChatGPT 源于一次内部黑客松。在放弃多个垂直 Demo(会议机器人、代码助手)后,团队用十天完成最小可用版本;原名 Chat with GPT-3.5 在发布前夜才被改为 ChatGPT。上线首日 Sam Altman 仅发了一条推文,产品却迅速爆红。

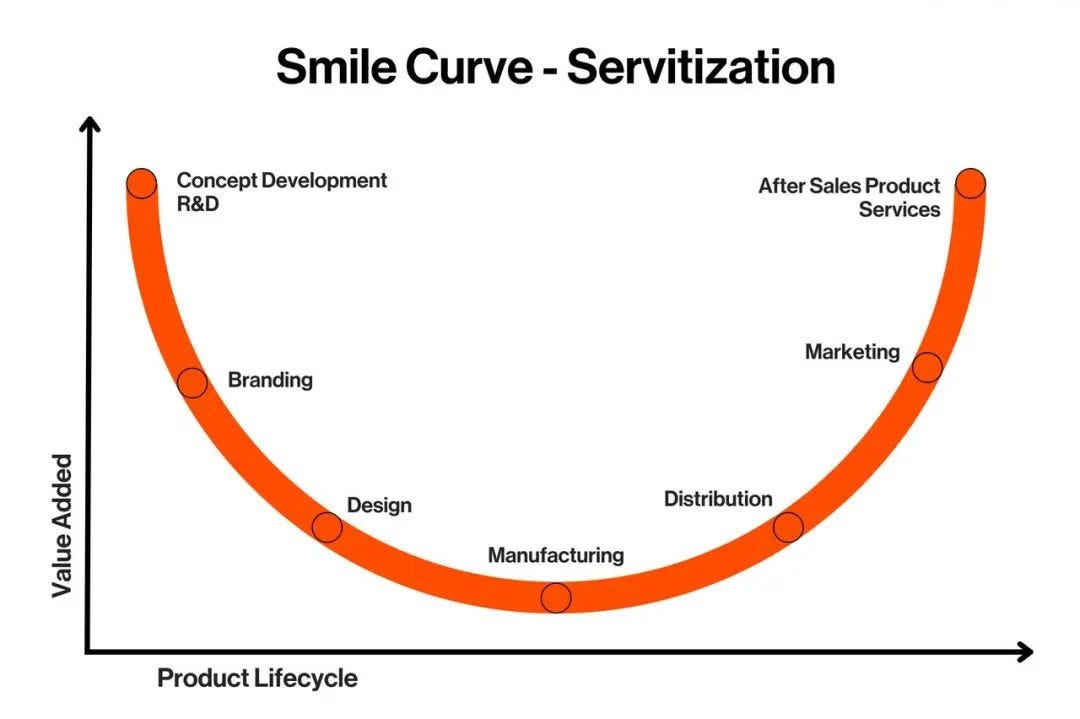

Turley 回忆最初甚至缺少历史记录功能,但当留存数据显示大量用户回流并增加使用笑脸曲线时,团队意识到这不仅是病毒传播,更是长效工具。

Turley 把留存提升归结为三块:约三分之一来自模型持续升级,三分之一来自搜索、记忆等研产一体的大能力,剩余三分之一则是经典 PM 工作 - 去登录化、前端改进等。那条笑脸曲线说明用户需要时间学会把任务委托给 AI,一旦习得便会提高频率。

是否已达到最大加速?:OpenAI 的执行节奏

在 OpenAI 内部,是否已达到最大加速?已经成为 Slack 贴图,用 Comic Sans 字体提醒所有人:若某任务真是当下最重要,就应剖析所有关键路径并想办法明天就做。Turley 将之视为团队静息心率 (resting heartbeat),他在 Instacart 疫情期间学到“全公司站会”式节奏,后来把这种紧凑作风带到 OpenAI:早期每天开短会,所有决策者同屏快速排障;规模扩大后再用流程替代同步,但原则不变 - 对用户价值明确的事,先上生产再打磨。

但 Turley 同时强调资安流程不能加速: 前沿模型的红队测试、系统卡 (system card) 与外部审查必须按部就班,以确保在指数级能力提升下,风险治理也同步升级。这种开发快、上线稳的张力,是 OpenAI 文化的鲜明特征。

20 美元订阅的来历:一份 Discord 表单与 Van Westendorp 调查

爆红后服务器常宕机,团队需要劝退部分轻度用户。Turley 当晚在 Discord 发布 Google Form,直接套用 Van Westendorp 四问(便宜/昂贵/便宜到怀疑质量/贵到难以承受),次日就收回样本,综合硬件成本锁定 20 美元/月。媒体随后将之解读为精心设计的定价策略,而实际仅是时限下的应急之举。更戏剧性的是,同业者后来几乎都以 20 美元为高级版价格,使得这一天然形成行业锚点。

Turley 也提到,当 Plus 用户规模过大,新功能无法保持先行体验属性,于是催生了 200 美元的 Pro 版本 - 目的并非抬价,而是为资源密集型研究模型(如 GPT-5 Pro)预留可控流量池。

企业客户与多线并进:平台-消费者-企业三角协同

上线短短数月,九成的财富 500 强公司内部都出现了自发使用,这既验证了工作场景高频价值,也暴露了隐私与合规隐忧。一些公司甚至封禁域名,迫使 OpenAI 迅速推出 企業版,承诺专用实例与不用于训练的数据隔离。Turley 透露,彼时团队资源有限,企業版与 iOS App 二选一,但若不及时满足合规诉求,将错失经济上最具代表性的场景,最终优先选择了推出企业版。

如今 ChatGPT 企业用户已达 500 万,高速增长证明了平台 (API)、消费端和企业端的互补:API 输出底层能力、消费者侧收集最丰富交互数据、企业侧则贡献稳定营收和新需求。三线协同既增加复杂度,也成为抵御竞品的护城河。

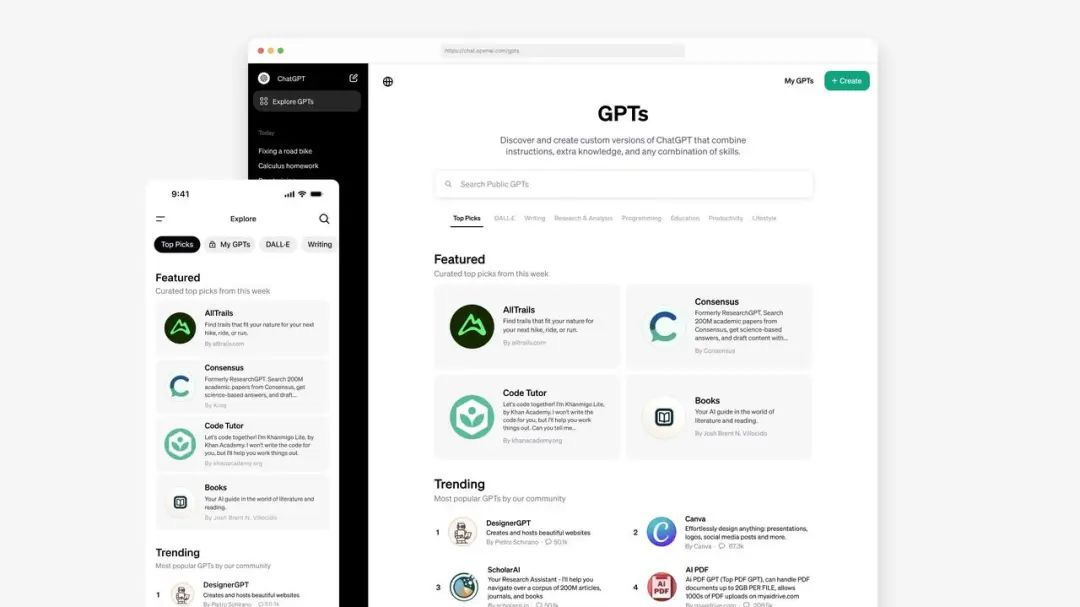

开放生态与 GPTs 市集

除了平台 API 与 Enterprise 方案,Nick 透露 GPTs 市集的愿景:让第三方开发者能以「插件+自定义记忆」形式,快速构建垂直助理并直接面向用户收费。这不仅扩大 ChatGPT 的长尾用例,也为创作者提供新的收益模式,形成「用户-开发者-模型」三方共生的生态循环。

除了平台 API 与 Enterprise 方案,Nick 透露 GPTs 市集的愿景:让第三方开发者能以「插件+自定义记忆」形式,快速构建垂直助理并直接面向用户收费。这不仅扩大 ChatGPT 的长尾用例,也为创作者提供新的收益模式,形成「用户-开发者-模型」三方共生的生态循环。

从一次 10 天的黑客松到七亿周活用户,ChatGPT 的故事说明:「模型即产品」与「极限加速」并非口号,而是一套在真实世界不断试炼、修正、再出发的流程。

GPT-5 的推出、20 美元与 200 美元两档订阅、以及快速补齐的企業版功能,都映照出同一个核心:把学习成本压到最低,把回馈回路拉到最短。随着安全治理与开放生态日益成熟,ChatGPT 正从单一对话框转向「你的 AI」- 一个可记忆、可行动、可为你量身打造介面的全域助理。未来几年,这种以人为中心、以速度为驱动的产品哲学,或将成为整个生成式 AI 行业的标准节奏。

Distill AI - AGI 时代的慢思考

Distill AI致力于报道并帮助AI创业公司获得曝光及用户增长,创始人均是多年资深VC背景,希望发掘早期有亮点的项目,助力其实现快速盈利和资本化。